Ele vai sem medo de errar: entrevista com Russo Passapusso

Com 15 anos de carreira, membro do BaianaSystem transforma dor em música

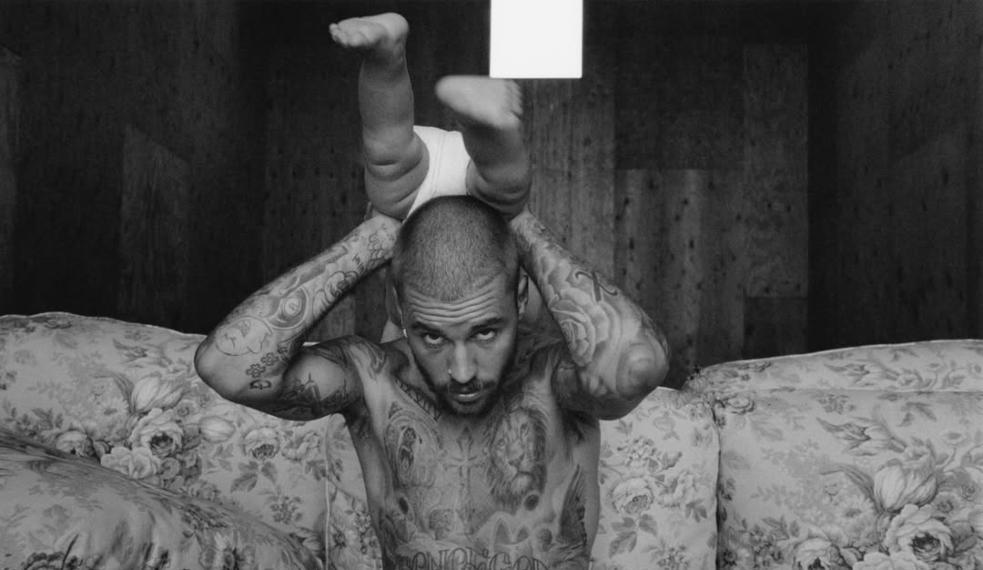

Russo Passapusso (Pedro Soares/Divulgação)

Conhecido por comandar multidões com o BaianaSystem, o cantor, pesquisador e produtor Russo Passapusso usa as definições de legado e finitude como eixos de sua carreira. A morte de seu pai, Roosevelt, em um acidente de carro em 1996, fez nascer sua primeira composição, “Flor de Plástico”.

De lá para cá, a música permeou os altos e baixos da vida do artista. “É mais fácil usar a música para transformar a tristeza. É mais fluido, acontece mais, é mais funcional. A alegria é ótima. Mas a música tem essa relação mais forte, de ser curativa. É um processo transformador em que você consegue tirar a beleza das coisas. É nessa transmutação da dor para o amor que mais vemos a vida acontecer”, diz em entrevista à Billboard Brasil.

Bem antes de se tornar um dos representantes da música contemporânea brasileira, o baiano de 42 anos, nascido em Feira de Santana, trabalhou em lojas de discos. Ali teve o primeiro contato com discografias coesas – algo que levou para as décadas seguintes em seus trabalhos. “Pegava os discos do Tim Maia e via onde ele virou racional, o que era raro, o que não tinha valor, para onde ele viajou. Comecei a ver a música dentro dessa construção de discografia”, explica.

Tendo essa base, lançou com o Bayana os álbuns “O Futuro Não Demora” (2019), “OXEAXEEXU” (2021) e, mais recentemente, “O Mundo Dá Voltas” (2025). E, dentro dessa atmosfera de descoberta e produção sonora, o caminho de Passapusso é trilhado por versos em prol do coletivo, da rua, sem deixar as questões sociais de lado – além de também sorrir através da música.

“A tradução disso tudo por meio de uma relação de cultura de rua, com manifestações e ser parte dessa teia, era como uma forma de sobreviver. Era inerente. Claro, também comecei a pensar nisso não só pela dor. Percebi que existiam outras formas de sorrir pela música. [A arte] era uma forma de entender como a gente se defendia politicamente”, avalia.

Leia a entrevista completa com Russo Passapusso

Uma vez, você disse que começou a fazer música para aplacar a dor. Me conta como foi isso.

Eu trabalhava com rádio comunitária. Tinha essa relação com os discos. Quando meu pai morreu, fiquei com uma música na cabeça, mas nem sabia que estava fazendo composição. Tocava ela no violão, com uma melodia que surgiu na minha cabeça. Eu ouvia ela perfeitamente, achava que era uma canção que já existia, que eu tinha ouvido em algum lugar… Era “Flor de Plástico” [lançada pelo cantor em 2014]. Eu não era de uma família de músicos, não tinha isso. É uma incógnita como essa melodia surgiu para mim.

Quantos anos você tinha?

Eu tinha uns 16 anos quando ele morreu. Morava no interior, no bairro Alto da Maravilha, em Senhor do Bonfim [interior da Bahia]. Ali tinha a roça, os cantos e músicas da feira, do trabalho, de buscar água. O único lugar que tinha água era na casa do meu pai, que tinha uma nascente. Essa infância foi no meio do mundo sertanejo, do forró das rezas. Isso tudo foi transparecendo em linguagem musical. Depois, mudei para Salvador.

Essa melodia foi um método inconsciente de lidar com o luto…

Você traduziu. O ser humano usa isso naturalmente. Para ninar uma criança, por exemplo. Todo mundo tem um método inconsciente de solfejar uma melodia, repetindo e a coisa vai acontecendo. Em “Paraíso da Miragem” [disco de 2014] comecei a replicar isso. Já em Salvador, tive casamento, separação… Cada coisinha da vida [virava música].

É mais fácil cantar sobre tristeza?

Acho que é mais fácil usar a música para transformar a tristeza. É mais fluido, acontece mais, é mais funcional. A alegria é ótima. Mas a música tem essa relação mais forte, de ser curativa. É um processo transformador em que você consegue tirar a beleza das coisas. É nessa transmutação da dor para o amor que mais vemos a vida acontecer. E a música marca muito isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos o movimento hippie. O Kuduro nasce do pós-guerra em Angola. No Brasil, tivemos as músicas contra a ditadura. A música é um método de sobreviver.

E como foi esse processo de construir sua identidade, entre roça, sertão e as vivências na capital? Continua construindo?

Continuo construindo. Todos esses ecos sonoros de musicalidade continuam se transformando. É uma mistura de encontros. A música, para mim, era muito solitária no começo. Era porque meu pai morreu, porque me separei, porque fui para o hospital ou não sei o quê. Mas também haviam músicas porque encontrei outros músicos. Era uma cultura soundsystem, carregando uma caixa de som. Há 20 anos isso acontece e se chama ‘MinistereoPúblico’. Nada mais ficou solitário. O processo coletivo foi se fermentando cada vez mais forte. É nesse coletivismo que continuo me costurando. Essa identidade que funde músicas do world music, kuduros, traps, drills, boom baps, dancing hall, reggaetons… Todas essas esferas de músicas caribenhas são as que a gente aqui em Salvador mais mergulha. A gente também sofre influência da música europeia e norte-americana, naturalmente, mesmo que não queira, mas o processo é trilhado dessa forma. E os métodos são coletivos. O replantio musical na cultura baiana acontece muito. “Saci” virou “Balacobaco”, que lançamos agora. “Miçanga” abre para outra letra, assim como “Lucro”. As músicas vão se cruzando. Esse replantio faz tanto parte da cultura soundsystem jamaicana, dos samples, e de cantar em cima do mesmo instrumental várias letras, quanto do samba-reggae. Claro, depois cada um foi criando identidade em cima da sua levada. O Ilê Aiyê tem uma forma de tocar, o samba junino também. Eu faço parte dessa colcha de retalhos, que vai se encaixando e mudando de forma. Essa é a música brasileira baiana.

Se lembra de quando você começou a ter essa consciência política e social do coletivo?

Era um negócio de sobrevivência. Ser preto, do interior, chegando na capital, tendo todos os processos de decadência familiar, financeira, ir para a rua e sofrer racismo, xenofobia. E me juntar com mais pessoas que também sofriam várias coisas. A tradução disso por meio de uma relação de cultura de rua, com manifestações e ser parte dessa teia, era como uma forma de sobreviver. Era inerente. Também comecei a pensar nisso não só pela dor. Percebi que tinham outras formas de sorrir pela música. Era uma forma de entender como a gente se defendia politicamente. A política é uma necessidade inerente. Você não ser político também é uma mensagem.

“Mundo Dá Voltas” (2025) tem convidados. Vocês conseguiram juntas Anitta e Vandal, que representam duas faces diferentes da música, em um só projeto. Como foi montar essa lista?

Conheço o Vandal há mais de 20 anos, ele sempre foi do seio do Ministério Público. Estamos escrevendo a nossa vida para depois ela ficar escrita na caverna do mundo e as pessoas terem traduções, novas formas de fazer. É como se fosse um eco de continuidade. O Bayana não faz feats sem convivência. O processo com Anitta, que ainda não conheci pessoalmente, foi de convivência de conversas no celular. Eu percebi as ideias e direção musical que ela tinha com as provocações que faz, e tinha muito a ver com essas ideias de “Balacobaco”, de fusão, do afro-rock. A gente já convivia com a Alice Carvalho. É uma pessoa que está dentro da crew e era um reflexo que eu via do que Anitta também estava dizendo. Pegamos essas pesquisas e fizemos essas relações. O BaianaSystem se comporta como uma crew mensageira. Um projeto coletivo que as pessoas podem criar relações não pelos feats por causa do mercado. Mas pelos assuntos da convivência musical. O mercado caminha em prol do dinheiro. Não que a gente não queira. É bom. Essa cultura de imediaticidade musical, às vezes não dá tempo de você trazer uma bagagem na canção. Eu não sei fazer de outro jeito. Eu não sei fazer sem atenção. Tudo isso leva tempo. Aprendi a viver nesse outro relógio. Muito embora as crises de ansiedade, por causa dessa velocidade, se chocam com esse tipo de produção.

E toda a discografia se conecta…

É um processo de continuidade. Eu trabalhava com vinis. Pegava os discos do Tim Maia e via onde ele virou racional, o que era raro, o que não tinha valor, para onde ele viajou. Comecei a enxergar a música dentro dessa construção de discografia. “O Futuro não Demora” é um começo intuitivo, porque eu ainda não sabia produzir. Agora, o roteiro é bem mais fácil. Fui bem metódico. Fiz um trabalho de arqueologia musical bem louco. Tudo o que rolava, conversas de celular, áudios, vídeos, está guardado. Eu mandava para o pessoal salvar e etiquetar.

Tem vontade de fazer uma exposição disso?

A cobra de ouro que a gente vê ali na capa do disco, que tem uma tomada, é um reflexo de quando fomos no Museu do Ouro, na Colômbia. Se eu pudesse ter todos os tipos de linguagem, eu faria. “Flor de Plástico” veio acompanhada de uma imagem na minha cabeça. Um cavalo sem patas, que tinha asas e ficava em cima do mar. Se ele pousasse, morria afogado. Tinha essa história que eu ficava vendo na minha cabeça e que amarrou a metáfora para a música. E isso foi quando eu era adolescente. Depois, eu pedi para pintar as imagens de “O Futuro não Demora”. Você tem algum arrependimento nesses 15 anos de carreira? Ó, pergunta terapêutica. Rapaz, arrependimento? Não, eu nem lembro. Estou correndo, vivendo, aproveitando. A vida é curta. Eu faço essa música para quando eu não estiver mais aqui. Penso muito na finitude, então não olho para trás.

Como quer que esse legado seja lembrado?

Como eu olhava para os discos de vinil, procurando, conhecendo vários artistas e, de repente, fazendo música também. A música faz valer a pena estar vivo. A metáfora, para mim, é uma poesia. E ela é a força maior de todas essas relações. Acho que estou sendo observado pela Deusa poesia e pela Deusa música. Por várias situações, elas me dão permissão para fazer isso ou não. É como se fosse um órgão que pode falhar.

[Esta entrevista foi publicada na 14ª edição da Billboard Brasil. Adquira sua revista aqui.]

TRENDING

- Veja a lista completa dos vencedores do BRIT Awards 2026 28/02/2026

- Veja o setlist do show do AC/DC no Brasil 28/02/2026

- Pesquisa: K-pop cai 25% em streams, mas BTS e BLACKPINK lideram virada em 2026 26/02/2026

- AC/DC no Brasil: veja setlist e o que esperar do show 28/02/2026

- Lollapalooza 2026: 6 nomes para conhecer além dos headliners 27/02/2026