Yago Opróprio medita sobre ‘volta’ ao rap após cancelamento

Em uma hora de conversa, ele também fala sobre drogas, liberdade e Venezuela

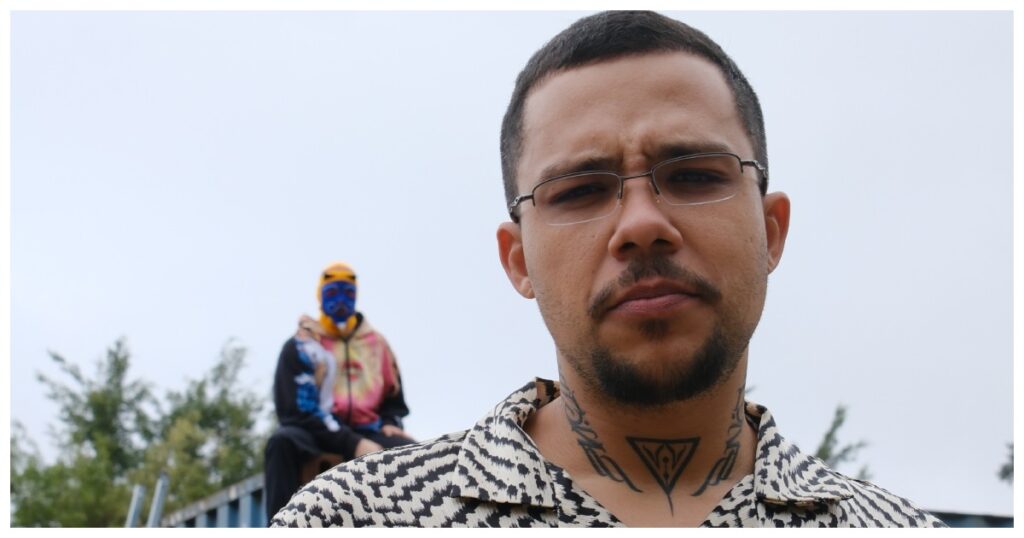

O rapper Yago O Próprio (Zaira Gon)

Yago Opróprio vivia confortável cenário na música pop brasileira: seu nome sempre esteve em alta nas plataformas musicais desde 2019, se tornou carimbado nas escalações de festivais brasileiros, tornou-se referência no rap mainstream brasileiro a ponto de dividir opinões fervorosas no meio —quando o artista passa a ser popular a ponto de ser odiado só por isso.

Mas houve, então, uma ansiedade: com muito a mostrar e uma também grande vontade de explorar novos lugares a partir de uma plataforma consolidada pela fama recente, o rapper resolveu que iria romper com a caixinha do gênero. “Minha ideia nunca foi pertencer a lugar nenhum”, ele diz segundo antes de se cansar de pensar e falar no assunto.

No começo do ano, ele tuítou: “não me comparem com rappers, eu não sou rapper. Eu tenho um estilo próprio”. O que veio após o desabafo machucou —fãs e ídolos do rap e, por consequência, o próprio autor da declaração. Em uma hora de conversa com a Billboard Brasil, o rapper exibe uma cicatriz (“foi um episódio delicado. Eu venho do rap. Mas eu sempre fui ignorado. Era meu desabafo”) e como usou o episódio para meditar sobre liberdade (“eu nunca tinha passado por uma onda de hate, até ameaçado eu fui. Mas me desvinculei, fui pra rua e entendi que era outras ideia“).

“Influenciou, pô! Influenciou totalmente. Eu ia lançar um samba e tô lançando um boombapzão!”

Agora, como consequência direta do ocorrido e também da influência de uma mãe (Simone de Alburque Alves Ferreira) que o levou para morar na Venezuela aos 12 anos (e de um pai artista-ativista criador de um coletivo teatral, Luciano Carvalho), ele lança o boombap “Percepción” no qual remixa sua recente biografia no pop e rap brasileiro, o cancelamento, a desistência de lançar um samba, sua própria noção de liberdade, as dores da “pior fase” de sua vida —e a chegada da filha Aimée, sua “melhor fase” e os idiomas aprendidos na Zona Leste, São José dos Campos e na venezuelana Chacaíto.

Entrevista com Yago Opróprio

Eu quando li sobre seus pais fiquei curioso, acho que isso vai nos levar para tudo que vamos conversar. Me conta como sua vida foi transformada pelas direções escolhidas por eles.

Pô, que legal essa pergunta. Olhar para trás é muito louco. São situações muito específicas. Me considero até privilegiado. Minha mãe foi morar na Venezuela quando eu tinha cinco anos. Meu pai tinha essa frente artística dele [o coletivo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes], uma prioridade dele, e eu fui morar com minha avó —que fez essa parte de mater, minha falecida Vó Lúcia.

Tive uma experiência de morar na Venezuela aos seis anos. Fiquei seis meses e voltei. E, depois, com 11 anos, decidi que ia para a Venezuela de novo. Minha avó sempre lamentou isso, dizia que eu a “abandonei”. Ela sempre usou essa palavra.

O espanhol, então, sempre foi presente na minha vida. Meu “vôdrasto” era espanhol e aí entra a neuroplasticidade infantil que me rendeu uma fala do idioma que fazia ninguém acreditar que eu era brasileiro. Eu absorvi o idioma em uma fase em que você tá absorvendo muita coisa do mundo.

E foi lá que tive contato com a música latina. Eu conheci o reggaeton em um bairro chamado Chacaíto e na estação eu sempre via os caras fazendo freestyle. Isso sempre me chamou atenção.

E com isso tudo, junto com a influência do Dolores, veio o rap. O primeiro álbum que comprei —com meu irmão, na feira— foi “Espaço Rap Vol. 8“. Nóis sabia cantar tudo, inteiro. Facção Central, RZO. A gente gravou clipe [risos]. Queria achar esse material… Um clipe de “Eu Não Pedi Pra Nascer”. Eu sempre tive essa relação com decorar letra, saber cantar a música inteira. Quando eu fui pra Venezuela, fiquei viciado em Calle 13, Pastor López da salsa… Comecei entender uma textura diferente. O reggaeton me lembrava o funk, o brega.

Então, era isso, eu era um moleque de vó, que fui pra Venezuela e meu pai, então, decidiu que eu ia morar com ele. Minha vó tinha um pouco mais de dinheiro e minha mãe ficou com medo de eu virar um playboyzão. Quando fui para São Paulo, fui para morar na Cohab 1, ali em Arthur Alvim. A única escola pública que me aceitou foi a Professor Jamil Pedro Sawaya, que tinha todos os expulsos e repetentes da leste 4. E foi ali que me formei. Faltava professor, a sala era um zoológico. Os moleque passava mão nas minas. Eu fui sair na mão para me impor. Meu cabelo era grande e ficavam me chamando de “irmão do Mongo” por causa de um outro menino que tinha cabelo parecido e se chamava “Mongo”. Ali eu vi como o sistema era feito mesmo para sucatear as ideia. O plano de cada um ali era mercadinho. Meu contraponto de educação foi o Dolores. Com 15 anos, passei a ser mais ativo, trabalhar no grupo, ir nas reuniões. Foi o que me politizou. Morar com meu pai me trouxe essa independência, amadurecer muito rápido. Fiquei sucetível também a muitas coisas.

Poderia ter dado errado?

Poderia ter dado muito errado. Nessas, me desvirtuei. Meu limite foi quando me perdi nas drogas. Eu tive que ter essa consciência. Troquei ideia com meu pai e pedi para ser internado ou sair dali. Fui para São José dos Campos, fiquei 10 anos por lá. Desisti do cursinho, me formei em massoterapia e descobri que não dava para lidar com energia das pessoas. Trabalhei na Chili Beans, no telemarketing… Se essa conversa continuar assim pode durar duas horas.

Fique à vontade. Você tava descrevendo cenas que compõem essa biografia.

Tem uma cena importante. Com 14 anos, de férias na casa da minha vó, eu vi o Criolo no Altas Horas. E eu nunca tinha visto a cara dele, ele tava cantando “Subirusdoistiozin”. E eu vi ele ali pelo seus 32, 33. E eu pensei “caralho, não preciso ter pressa”. E eu nunca tive. Eu sempre tentei. Toda sexta-feira eu ia para a calçada do SESC para fazer freestyle. A vida foi acontecendo. Mas demorou para cair a ficha de que o que eu estava fazendo era música. Desculpa aí. Falei para caralho agora.

Nada. É engraçado conversar com você porque sempre tive curiosidade em entender, falando contigo, o que você achava do fato de seu nome gerar amor em fãs mas também um horror em muitos fãs de rap. Já estive em um festival e ver caras, bocas e palavras tortas quando um som seu surgiu no alto-falante, por exemplo. Uma rejeição, principalmente vindo de uma galera mais velha. Como tem sido lidar essa rejeição?

Sabe o que eu acho? É natural. Eu faço um som por camadas e elas são fáceis de digerir. Eu criei essa estratégia para dialogar com as pessoas. Eu tenho uma canção [“Amor Incendiário”, de 2019] que estourou no TikTok e que se passam por lovesong. Mas não é. E eu entendo quem pensa diferente. Talvez, as pessoas só ouviram por cima ou não tem interesse. E tá tudo bem também, né, mano?

E, de repente, você está em uma polêmica no Twitter.

Eu vejo que passei por um episódio delicado, né? Eu entendi que… Eu falei ali de uma dor minha. Sempre houve esse lado do rap não me abraçar como rap. Eu sempre quis ter esse lugar. Entenda que eu vim de uma roda de freestyle. A problematização disso, que internalizei, é que eu entendi que é importante falar que eu faço rap no sentido de… [o rapper suspira longamente, toma um ar]. Eu estou falando sem pensar, estou só vomitando. Eu entendi que era necessário falar que o que eu faço é rap porque isso é marginalizado. As pessoas interpretaram como se eu estivesse me desfazendo. Você entende o dilema? Eu sempre senti falta de estar nesses lugares, principalmente antes de 2019. Eu mandava material e as páginas de rap ignoravam. Eu usava o Twitter como instrumento de desabafo pessoal. Você perde a noção do alcance da sua fala.

Aí, abriu margem para muita gente se ferir. São diversas interpretações, camadas. Eu descobri que eu fazia música através do freestyle, de roda de rima. Quando houve essa parada, eu entendi a dor do movimento. Muitas pessoas já quiseram romper com o rap para estar em outro lugar. Sei lá, mano. Falei para caralho aí.

[risos] Sim, e…

Olha, é que eu. Ah, desculpa aí, Yuri, pode falar.

Não, que isso, pode falar.

Eu vou falando as paradas que eu sinto e, às vezes, não consigo organizar direito.

Tá tranquilo. Eu também tava aqui pensando. A parada chegou no Dexter, no Thaíde, em ídolos seus que se pronunciaram.

É, então, olha que bad. Que triste que foi dessa forma.

Como foram seus dias depois?

Foi foda, mano. Nunca tinha passado por uma onda de hate. Mexe com a cabeça. Até ameaçado eu fui, bagulho meio nonsense. Só o que me deu tranquilidade foi me desvincular da internet um pouco, ir para a rua. E eu fui entendendo ali que é outras ideias. Isso fode a saúde mental. Eu passei por uma barra. Eu falo no meu show. Esse ano eu vivi uma das piores fases da minha vida. Mas, por incrível que pareça, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tudo passa. Não tem como mudar. Eu tenho um ideal na minha arte. Tenho valores que não são corrompíveis. Estamos vivendo épocas sombrias. É só dinheiro. Você vê os pormenores, quem estão aplaudindo… Tá errado. O que me tranquilizou é que o tempo passa e a verdade prevalece. O que eu quis dizer era o que minha bio do Facebook já dizia desde que comecei: “linhas tênues de brega, funk, trap, rap e outras cositas más”. Eu não quero me rotular porque isso limita a arte. É só isso. Amo o rap, faz parte do que eu sou.

Esse episódio pesou na sua mudança de direção musical? Influenciou o lançamento de “Percepción”?

Yago O Próprio: Eu estou fazendo um boombapzão! [Yago ri como achando graça dos desígnios da vida] Eu ia lançar um samba… Influenciou, pô, totalmente. E é um mix do Yago da Venezuela, é a primeira música que escrevo em espanhol. Eu meio que sempre idealizei um lugar desse, foi muito legal descobrir essa possibilidade. Tem muita gente brilhante no boompab venezuelano e é bizarro como a gente não se conecta —já que a nossa música se retroalimenta.

Muitos ouvintes de música espanhol no Brasil exigem dos “cantantes” uma habilidade maior do que simplesmente adaptar o idioma. Quais foram os cuidados, além da sua vivência, que estão nessa faixa?

Assim como todos meus outros fonogramas, tenho cuidado com toda sílaba. A maneira como cada fonema foi vocalizado é pensado, dirigido. Existem transições de idioma… Tem versos que eu vou cantar que eu mesclo só um pouquinho. Tô querendo criar novilíngua não, mas foi tudo milimetricamente pensado. É um jogo métrico de palavras, foi tudo pensado.

Fiquei curioso em saber o nome da sua mãe, se ela ainda mora na Venezuela…

Minha mãe é Simone de Alburquerque Alves Ferreira, ela mora em Natal, no Rio Grande do Norte

Ela voltou quando, tem contato?

Temos! Ela voltou faz cinco anos para o Brasil. Em breve, virá para São Paulo para ver a netinha que nasce em setembro.

E seu pai?

Luciano Carvalho. Mora em Guaianases, Zona Leste de São Paulo, integrante do Coletivo Dolores.

E o coletivo, como tá?

Existe e vai completar 30 anos. Tamo com planos de fazer uma trilha sonora para uma peça que vai nascer.

E a filhona?

É Aimeé [o rapper soletra A-I-M-É-E]. É “amada”, em francês.

Um prazer conversar contigo, parabéns pela Aimée.

Valeu, um prazer, meu amigo.

Ouça o single “Percepción”, de Yago Oproprio

TRENDING

- Fantagio emite novo comunicado sobre acusações fiscais contra Cha Eun-woo 27/01/2026

- BTS esgota ingressos de 41 shows de turnê mundial 27/01/2026

- BLACKPINK pode acabar? Rosé responde com honestidade 28/01/2026

- Tudo sobre o Grammy 2026: shows, indicados e como assistir 26/01/2026

- BTS: setlist dos sonhos da turnê ‘ARIRANG’ 26/01/2026