Tambores sempre tambores: minha história com o Ilú Obá de Min

Há 21 anos, Ilú Obá de Min abre o Carnaval de rua de São Paulo:

Entrei no Ilú Obá de Min em 2023, mas a verdade é que o tambor soava em mim muito antes. Era como um chamado antigo, uma memória familiar que eu precisava reencontrar. Quando finalmente cheguei, fui acolhida por aquele mar de mais de 400 mulheres. Mãos femininas a tocar para Xangô, o orixá da justiça. Não era apenas um instrumento; era uma linguagem. E, como num download ancestral, tudo o que eu buscava começou a fazer sentido.

Cheguei observadora, entrando devagar numa casa que precisava ser sentida. Meu instrumento? O xequerê. No entanto, agogôs, djembês, alfaias, dança, pernaltas, vozes — uma orquestra que só se comunica entre si, mas acolhe cada individualidade. Ali, aprendi que cada passo no cortejo é uma estrada inteira, e que nenhuma de nós caminha sozinha.

Após uma temporada intensa de ensaios, veio meu primeiro Carnaval: 2024, o ano em que feminizamos (licença poética para uma organização matriarcal) a família de Marielle Franco. Foi quando senti pela primeira vez o duplo movimento da Ilú (já tratado no feminino): o corpo avançava no asfalto do centro de São Paulo, mas era a alma que abria a passagem.

A ficha, no entanto, só caiu de vez em 2025, quando o bloco decidiu contar a história de Giriê Luíza Miranda — “Tambores Sempre Tambores”. Percebi que minha jornada ali não era aprender a tocar um instrumento. Era aprender a me escutar.

Ao lado de Beth Eliana Aragão, Gigi, como carinhosamente a chamamos, é uma das mestras do bloco, que abre a folia de rua em São Paulo há 21 anos. Remontar sua trajetória nos ensaios era como tecer um Brasil que vibra ao som do tambor.

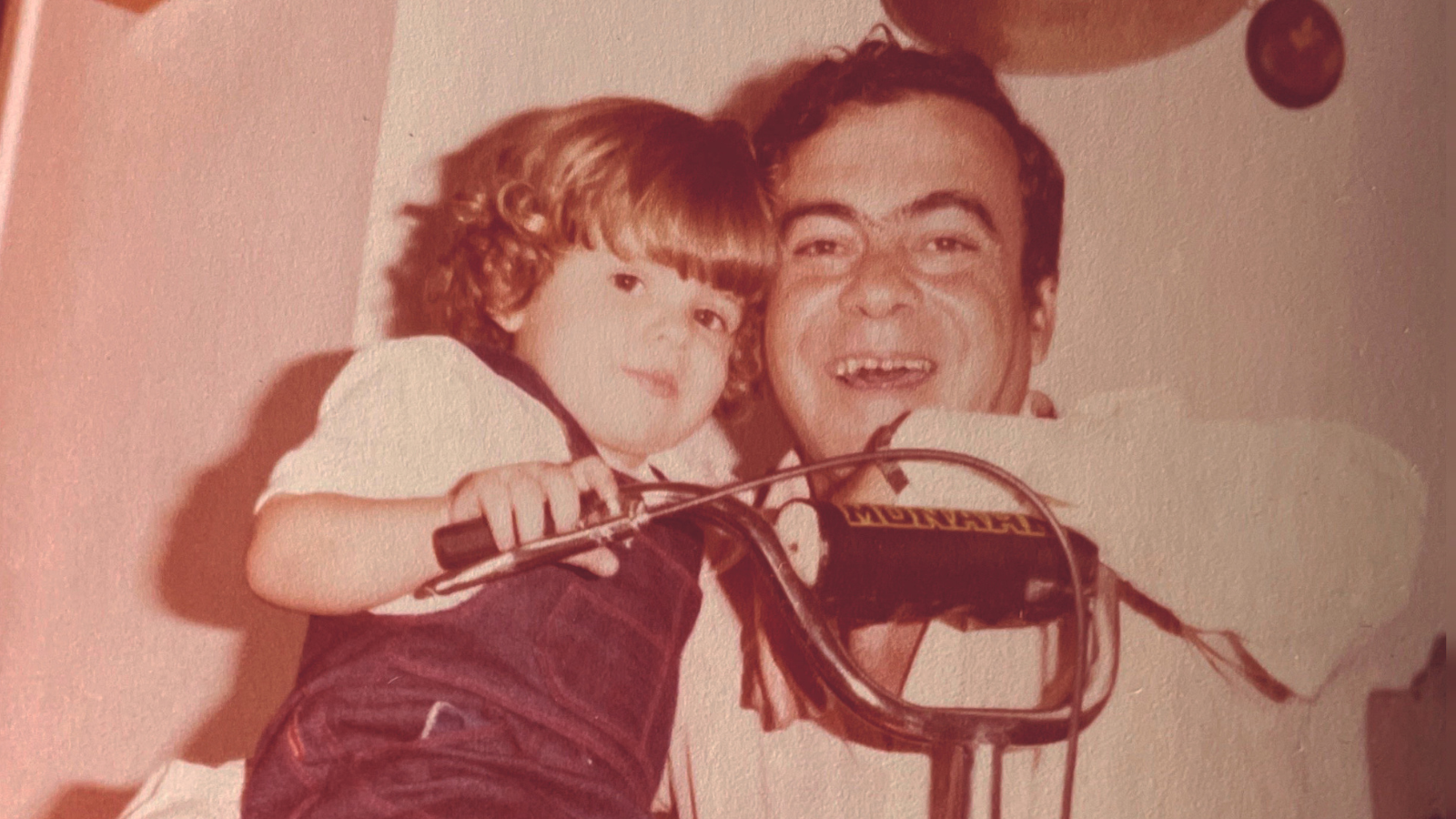

Cria da Casa Verde, “pequena África paulistana”, Giriê é filha de Bonga, um dos baluartes da Unidos do Peruche. Nasceu, literalmente, no berço do samba, entendendo desde cedo que música é também território, resistência e herança. Falar, cantar e tocar para Gigi era também reverência ao propósito da Ilú: mulheres que insistiram em existir em espaços que lhes foram negados.

Desde cedo, Giriê reivindicou rodas de samba que não aceitavam seu pandeiro, mesmo sendo filha de quem era. “Mulher não toca”, diziam. Mas ela tocou. Tocou até que a própria rítmica, agora quase ao redor daquele gesto político e rítmico. Agora, tomava a forma de mãos femininas que tocam tambores.

“O tambor na minha vida é meu ritmo interno. E eu partilho com essas mulheres exatamente isso: que cada uma possa se apropriar de seu próprio tambor. (…) O fazer político é isso: através do tambor, reunir pessoas para reivindicar as necessidades do coletivo”, disse-me Giriê, certa vez, num papo.

A cada toque, eu processava essa mensagem de um jeito diferente. Havia momentos em que eu simplesmente esquecia a técnica, a contagem, a afinação. Era quando o tambor atravessava o corpo do instrumento. A batida que a gente aprende a tocar é uma. A que aprende a tocar a gente é outra. A Ilú tem essa transformação sem pressa, revolve a terra, prepara o terreno. Uma hora você percebe que está diferente, mas não sabe dizer exatamente quando mudou. Não é linear.

No processo, percebi que tocar tambor é um gesto político, sim, mas também é um gesto de cura. Como aprendi que a Ilú é uma escola, uma casa, um arquivo vivo. Uma ponte entre o que fomos e o que ainda vamos ser.

E foi nessa travessia que a fala de Mafalda Pequenino, diretora artística, se situou de vez no coração do bloco: “O tambor é esse ser vivo, que movimenta a energia vital nos becos, nas vielas, no terreiro. Na Ilú, ele é nosso símbolo maior”.

Essa fala cosmovi-são ocupou Mafalda na construção das alas do enredo, que deram origem à ópera negra “Beijo na alma” — também inspirada por uma frase de Gigi —, reunindo nossas corporeidades e memórias. Ali, tudo se conectou: a história de Giriê, o gesto de quem veio antes, o tambor que atravessa todas nós. Entendi que ele não acompanha o caminho, ele faz o caminho.

Tambores sempre tambores. Porque é assim que seguimos: fazendo soar aquilo que nos move.

E, no ano que vem, outro tema nos convoca, mas é sempre o tambor que chama primeiro.