Estrelas a partir dos anos 1980, DJs mudaram o curso da música de baile

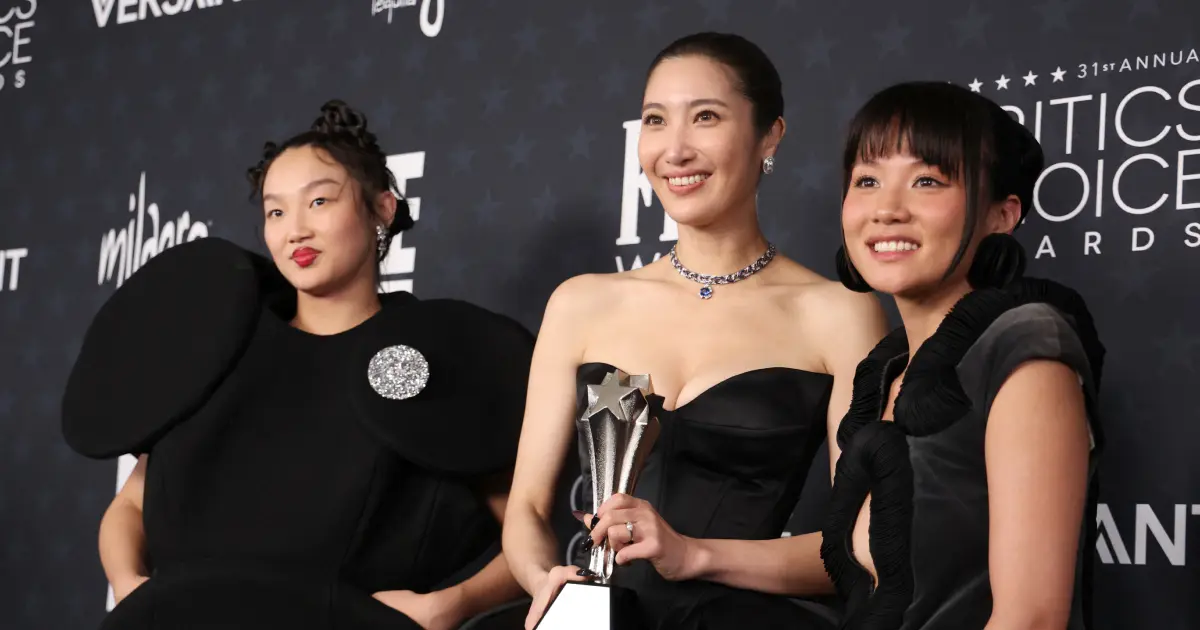

DJ Marlboro, ícone do funk brasileiro(Pablo Porciuncula/AFP)

A festa Submundo 808 saiu do interior de São Paulo e conquistou status de referência nacional colocando o DJ no centro da arena, cercado por mais de 10 mil pessoas reverenciando seu trabalho. Porém, nem sempre a categoria foi vista com moral dentro do funk. Aliás, nem sempre o disc-jóquei se posicionou como destaque. Mas, para contar a história do DJ no funk, é preciso voltar ao início do baile e, principalmente, nas mudanças que o movimento sofreu.

A pesquisadora e repórter Thais Regina percebeu isso quando mergulhou nas memórias de sua tia Vera Lúcia, ex-moradora da extinta favela do Maranhão, na Zona Leste de São Paulo. Uma das formas de descrever o território era justamente por meio da música, dos bailes que movimentavam a comunidade: havia uma necessidade de som para animar as ruas, as pessoas, o bairro.

“É meio doido porque isso vai levando a pessoa que bota som no caminho de ser discotecário”, diz ela, responsável pela pesquisa que culminou na edição especial do podcast Balanço e Fúria, comissionado pelo Memorial da Resistência.

Então, inicialmente, quem tinha o aparelho de som ou os LPs (ou ambos) virava essa forma peculiar de profissional: especializado em botar som.

“Naquela época, inclusive, formavam-se equipes. Hoje o individual é a norma. Mas, sim, tudo partia do vizinho, do amigo. Às vezes, não era nem isso. Não vinha da pessoa que tinha vinil ou que tocava música. Era uma coisa muito comunitária, do encontro, da festa, do lazer. ‘Pode ser na sua casa?’, ‘Quem tem o disco?’, ‘Quem tem o som?’. Uma vibe coletiva de compartilhar música.”

Essa lógica não era nova: já nas décadas de 1960 e 1970 era popular a ideia de formar equipes. Eram irmãos, amigos que se juntavam pela farra, mas também porque cada um tinha alguma coisa que somava na festa.

O DJ e pesquisador Marco Aurelio Ferreira, o DJ Corello, começou de outra forma. “Eu nunca fui botador de som”, ele alerta inicialmente. “Os primeiros profissionais da noite surgem entre gays, entre amigos dos amigos — já que eles não podiam se beijar em público. Entenda que não era um modelo de negócio. Depois que foi se cobrando na porta e o negócio evoluiu”, ele registra, hoje piloto da rádio Corello.net.

Dançar nesses espaços era como uma proteção contra o perigo, um abraço na liberdade. E os DJs, responsáveis pelos embalos dessa transgressão, também alçaram novos voos sociais.

O início de Corello na noite foi como dançarino. “Quando a música dançante chega no Brasil, já é início dos 1970. Big Boy, Ademir fazendo bailes no Canecão. Aí é que surgem as equipes de som”. Ele se incomodava com o fato de ter que parar de dançar assim que uma música acabasse. “Aquela geração de DJs não tinha tecnologia e nem o conceito de dançar sem parar. É aí que eu me torno discotecário — que era sempre mais um naquela equipe. Éramos quatro ajudantes que ajudavam a carregar o equipamento do dono da equipe. Um desses quatro era escolhido para tocar naquela noite. Eu não quis carregar caixa porque eu já era DJ, discotecário”, conta.

O DJ COMO INSTRUMENTO DO FUNK

“Na verdade, eu não tinha vida”, diz DJ Marcinho (também conhecido como “Marcinho Tá No Ponto”), filho geracional do ambiente descrito por Corello. Um dos mais renomados DJs do funk carioca dos anos 1990, ele viveu não só a efervescência do funk, mas o reconhecimento de ser o coração e a cara da equipe ZZ Disco.

Além de DJ, ele também era locutor, produtor de vinhetas e jingles, agitador cultural e o que mais aparecesse de trabalho por ali. O suor era muito, o glamour nem tanto. “Eu não tinha ideia de que eu era tão importante assim”, reflete. Estava acontecendo ali uma mudança: as equipes começavam a se destacar também por causa de seus contratados. O ato de botar som virava, então, uma profissão um pouco menos improvisada e um pouco mais centralizada no palco.

Uma busca na discografia do DJ e as coisas ficam ainda mais iluminadas. Seu primeiro álbum, lançado de forma independente em 1995, ganhou o título de “DJ Show — Um Espetáculo de Som”. A capa seguia a tendência espaço-futurista comum a todo o funk e música eletrônica, sim, mas o mais importante era o toca-discos ao centro da imagem, como se fosse um foguete em ascensão. Sim, o DJ estava virando o show.

Até o final da década de 1980, o funk seguiu a estética da música negra e pop norte-americana. Em 1971, por exemplo, o lendário DJ Ademir Lemos lançou a coletânea “Um Ano Depois”, que trazia seu rosto na capa. Mas, ainda assim, a estética puxava para algo mais psicodélico, distante da ideia de curador ou popstar — ou mesmo de DJ.

Nessa época, os bailes caminhavam para o que se tornou o baile da Soul Grand Prix: muito funk e soul dos Estados Unidos, prestigiando a autoestima negra carioca e sendo frequentado por figuras como Toni Tornado, Leci Brandão e Arlindo Cruz. O DJ? Apenas um elemento que por vezes se escondia em algum canto — inclusive, um desses “figurantes” na discotecagem era Dom Filó que, depois, formaria a prestigiada Banda Black Rio, totalmente egressa da sintonia entre amor próprio e suíngue lecionados nos bailes.

Em 1980, as coisas mudaram: as equipes decaíram, o soul também. “Havia uma indefinição no ar no Rio de Janeiro. Eu aproveitei para tocar a evolução do R&B, o mais puro da época. O baile começou a encher com gente que queria uma sonoridade mais nova e por uma onda de dançarinos que não tinham para onde ir. Criou-se uma tendência. E como o discotecário era qualquer um, eu botei uma banca — e me tornei o mais odiado também”, conta Corello.

Anos depois, enquanto artistas como o hoje popularíssimo Dennis DJ ainda descobriam o funk, a década de 1990 já formava os primeiros astros da discotecagem que eram tão estelares quanto equipes como Furacão 2000, Pipo’s e ZZ Disco. Antes do “DJ Show”, do DJ Marcinho, o produtor Grandmaster Raphael, por exemplo, já havia lançado dois volumes de sua coletânea “Grandmaster Raphael Apresenta Beats, Funks & Raps” — ambos ilustrados com sua foto na capa.

A grande atração midiática do gênero, porém, atenderia por um nome fácil, chamativo, popular e publicitário: DJ Marlboro. Em 1991, na capa de “Funk Brasil 3″, lá está ele: óculos gigantes, cordões pesadíssimos, cabelão, marra e toca-discos. Poucos anos depois, ele seria um dos grandes comunicadores do funk por meio de seu trânsito junto a Xuxa — a Rainha dos Baixinhos foi uma espécie de embaixadora do gênero na TV Globo e, com isso, catapultou também a figura do DJ para o mainstream televisivo.

Não demoraria muito para que a profissão extrapolasse a capacidade do profissional ser bom de música, de pesquisa e de equipamento. “Eu criei esse monstro sem saber o que ele ia se tornar, sem saber da glamourização”, finaliza Corello, um dos pais da arte que culminaria em um papel tão importante quanto aclamado hoje, nos primeiros anos 20 do século XXI.

TRENDING

- Tudo sobre o show de comeback do BTS na Netflix 02/02/2026

- BTS anuncia live de show de comeback e documentário na Netflix 02/02/2026

- Danielle é removida das redes sociais do NewJeans 03/02/2026

- Grammy 2026: veja a lista completa de vencedores 01/02/2026

- Teddy Park se torna primeiro produtor de K-pop a vencer o Grammy 02/02/2026